艺术说到底是认识或境界的高低问题,认识不高

【作者】:网站采编

【关键词】:

【摘要】在我近30年的美术史论的学习与研究中,见证了数不清的画家的艰辛探索过程。他们中有亲人、师长、同学、同事,而今又有了学生或各路的后生晚辈。亲人的画,说了也白说,不起作

在我近30年的美术史论的学习与研究中,见证了数不清的画家的艰辛探索过程。他们中有亲人、师长、同学、同事,而今又有了学生或各路的后生晚辈。亲人的画,说了也白说,不起作用;师长的画,不敢轻易造次;同学的画,从不顾及他们的脸面;同事的画,以恭维为主;学生的画,以鼓励为主,真诚的鼓励——也许是活到做老师的年纪,才懂得推己及人,才承认做一点事多么不容易,才领悟宽容是最大的美德。

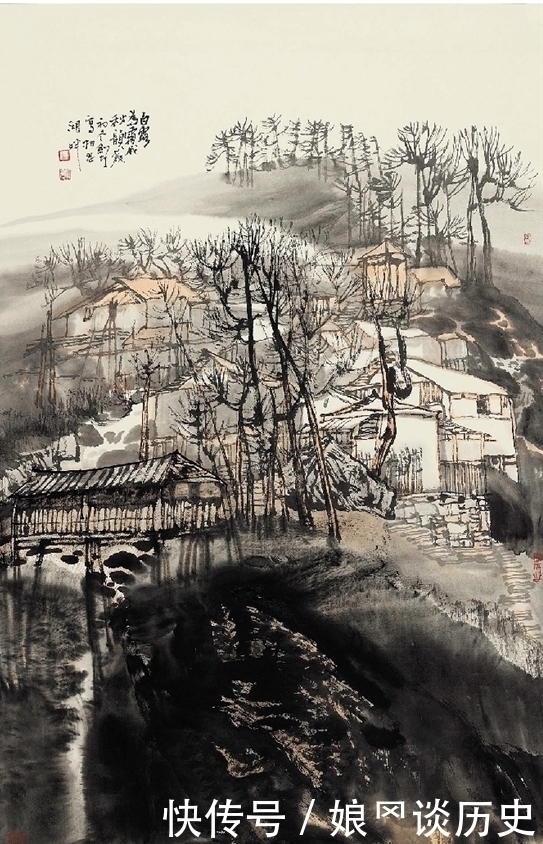

谢增杰与我相识于我承担的中国艺术研究院研究生院“20世纪中国画”的课堂上,算是我的学生,只听过6堂课的学生,直觉是个朴实、寡言、有些腼腆的人。他拿给我两本画册,希望听听我的意见。翻开这两本画册,全是山水:有写生、有创作,有水墨、有设色,有横卷、有立轴、有册页。

中国画是难得!有人说中国画中山水最难,难在布局,难在整体气势的把握,难在笔墨的丰富、锤炼以及落实,更难在意境的营造。其实画好人物画和花鸟画又谈何容易,关键在于解决好形似与神似。相比之下,山水画倒少了一层形似的束缚。

明清以来的山水画家,起手是临摹,再游历山川以求丰富视野、拓展胸襟、增加感性,即先学规矩,再用“受训”的眼睛看山水。新式美术教育大昌于中国后,尤其是在新中国成立后,中国画首重写生,几乎所有的山水画家都要经过对景落墨的“写生”训练。两种方法各具利弊。前者不容易跳脱前人窠臼,后者不容易形成自己的风格,更容易造成笔墨欠锤炼的局面。有过写生经验的人都知道,自然山川远不似山水般脉络清晰、洋洋安排得宜,更不是每一种你要选取的物象都能立刻找到合适的笔墨关系进行安放;当你在自然面前踌躇、紧张调度的时候,笔墨所要求的松弛、自然又很难照顾周全。多难!办法也有,无他,多画而已。

谢增杰在写生上没少下工夫,是个能吃苦并乐于吃这种“苦”的人。广东的罗浮山、丹霞山、西樵山、鼎湖山,山东的泰山,安徽的九华山,陕西的华山,甘肃的麦积山,江西的三清山,北京的莲花山、云蒙山、香山,他南北东西地攀援。近些年他生活在北京,对北方山情有独钟,从画上看确有所感有所悟。中国向以长江分南北,大致北方粗犷,南方隽秀。但广东这个最南方,与典型的“南方”大异,诸如口音浓重,食材庞杂,植物浓艳,既非“草色遥看近却无”般朦胧,也非“小桥流水人家”般宜人,倒是有几分直爽、雄健、浓烈的北方意味。从高剑父、高奇峰到黎雄才、关山月、赖少其,就很突出地彰显了这种地域特征。这或许就是岭南派一系最终压倒广东国画研究会一脉的重要原因。谢增杰的画便有着较为明显的与“岭南”血脉相连的这种地域涵养出来的气质。

写生对于山水画家的重要性几成定论,但对于要从写生里找什么、写生能解决什么问题等,不是每个山水画家都有清楚的认识。我认为,“写生”首先要有“生”意——生动之意。这一点谢增杰做到了。他的写生居然能体现出“情绪”“冲动”“热情”,你放佛能见到他面对眼前景象时的兴奋和幸福感,而绝不是对景“描”“摹”。这是非常可贵的。写生其次要从自然中找画法,而不是相反——拿着在画室里形成的方法去画自然。写生可以不完美,但一定要有这种从自然中找方法的主观意识。和许多画家一样,谢增杰的写生中也时有面对自然的无措,但能明显感觉到他在有意识地解决问题:有的主要解决云在画面的流动,有的重在解决山、路在画面的穿插,有的纠缠于树的浓郁与茂密,有的热衷于水的明净与透润;有的重点放在白、虚,有的则在黑、实;有的求动,有的求静……

写生之外,当然还有临摹。临摹常常被等同于传统,似乎从20世纪末21世纪初开始,过去被鄙视到最低点的传统再度得以高扬,几乎没有人胆敢声称自己不要传统、不做临摹。但是断裂的传统哪里是说捡就能捡回来的!临摹被公认为重拾传统的有效方法,但怎么临摹和临摹什么就千差万别的了。这一点即便是顶级的美术学院也尚在探索。自学出身的谢增杰的临摹经验至少有三点是值得借鉴的:首先,他始终从自己在不同时期的兴趣中寻找临摹对象,从起初的张大千、赖少其到后来的傅抱石、李可染、黄宾虹等,喜欢谁便临谁,这容易做到理解地临。

文章来源:《艺术研究》 网址: http://www.ysyjzz.cn/zonghexinwen/2021/0517/1496.html