敦煌藏经洞遗珍:佛·菩萨丨私享艺术

【作者】:网站采编

【关键词】:

【摘要】关于佛画,有广义、狭义两说。广义地讲,本套“流失海外绘画珍品”系列编选的佛、菩萨、天王、金刚等众多类型均属于佛画的范畴;狭义地讲,佛画可以理解为仅指将佛作为绘制主

关于佛画,有广义、狭义两说。广义地讲,本套“流失海外绘画珍品”系列编选的佛、菩萨、天王、金刚等众多类型均属于佛画的范畴;狭义地讲,佛画可以理解为仅指将佛作为绘制主体的作品。

▂

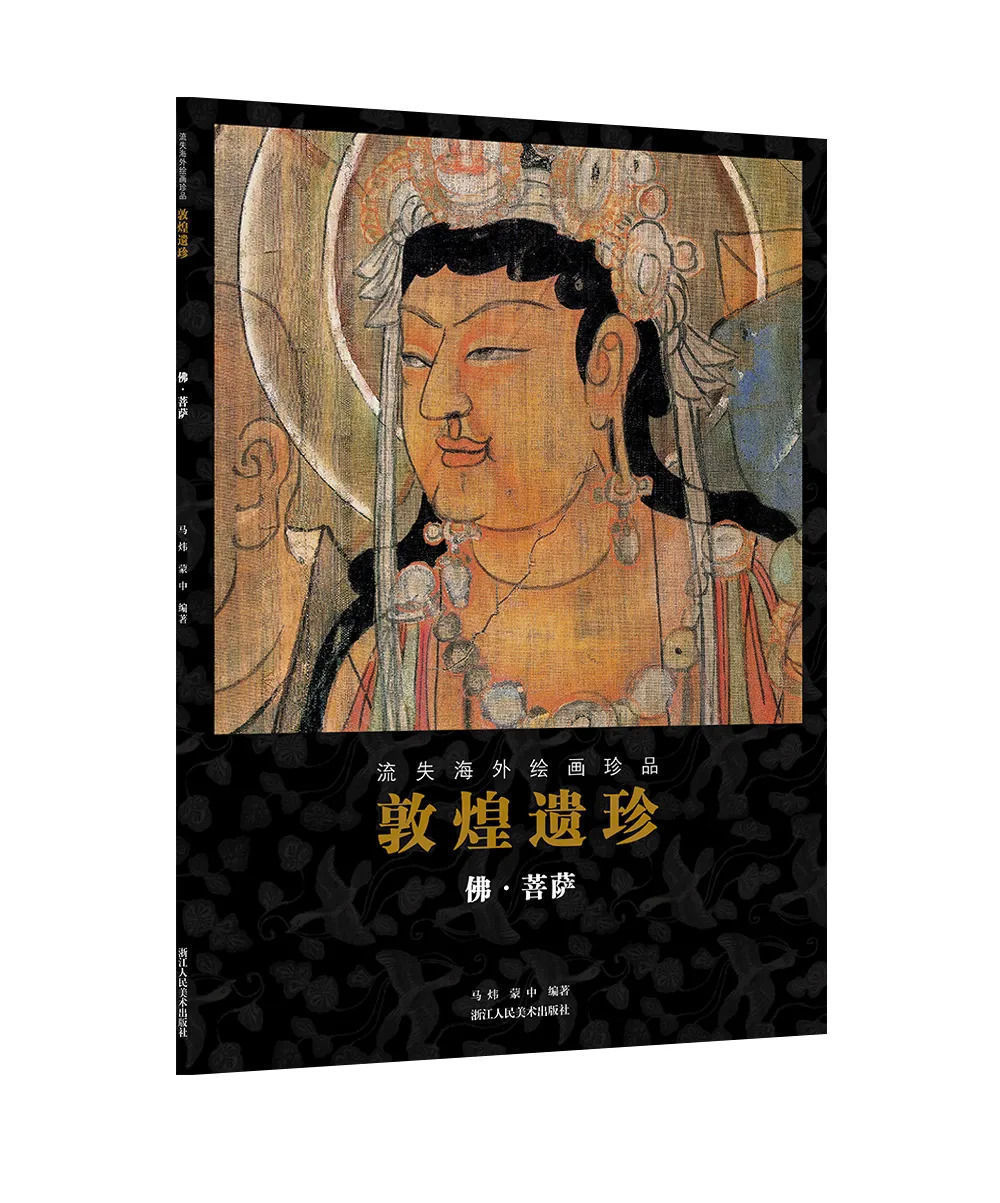

《敦煌遗珍》(全10册)

流失海外的绘画珍品

马炜 蒙中 编著

本系列选编大英博物馆敦煌绘画作品

浙江人民美术出版社

订购微信:sixiangjun01

流失海外的绘画珍品

佛·菩萨

在佛教发展进程的初期,并没有出现佛陀的造像。当时人们普遍认为,作为最高智慧的证悟者,任何以凡人形象塑造佛陀的做法都是不合适的。如果人们想表达对佛陀的向往与崇信,只能借助某些象征性的东西,或是菩提树,或是莲花、足印。甚至于在一些表现佛传故事的作品中,本应出现佛陀的地方被处理为空白。这一“佛像不得再现”的戒律直到公元1至3世纪才被打破。当时的贵霜王朝兴起了两处佛教造像中心——犍陀罗与妺菟罗。其时的佛像大多是头顶肉髻螺发,通天高鼻,两耳大垂,双目微睁,身姿直立或端坐,可以说已经形成了日后造像的基本范式。不过值得注意的是,早期的风格,特别是犍陀罗地区的佛像明显受到了古希腊雕塑的影响,衣纹折带的处理着力传达出体肤肌肉的起伏变化;而这一手法日后传入中国,对我国造像技法可谓极其有益的补充。

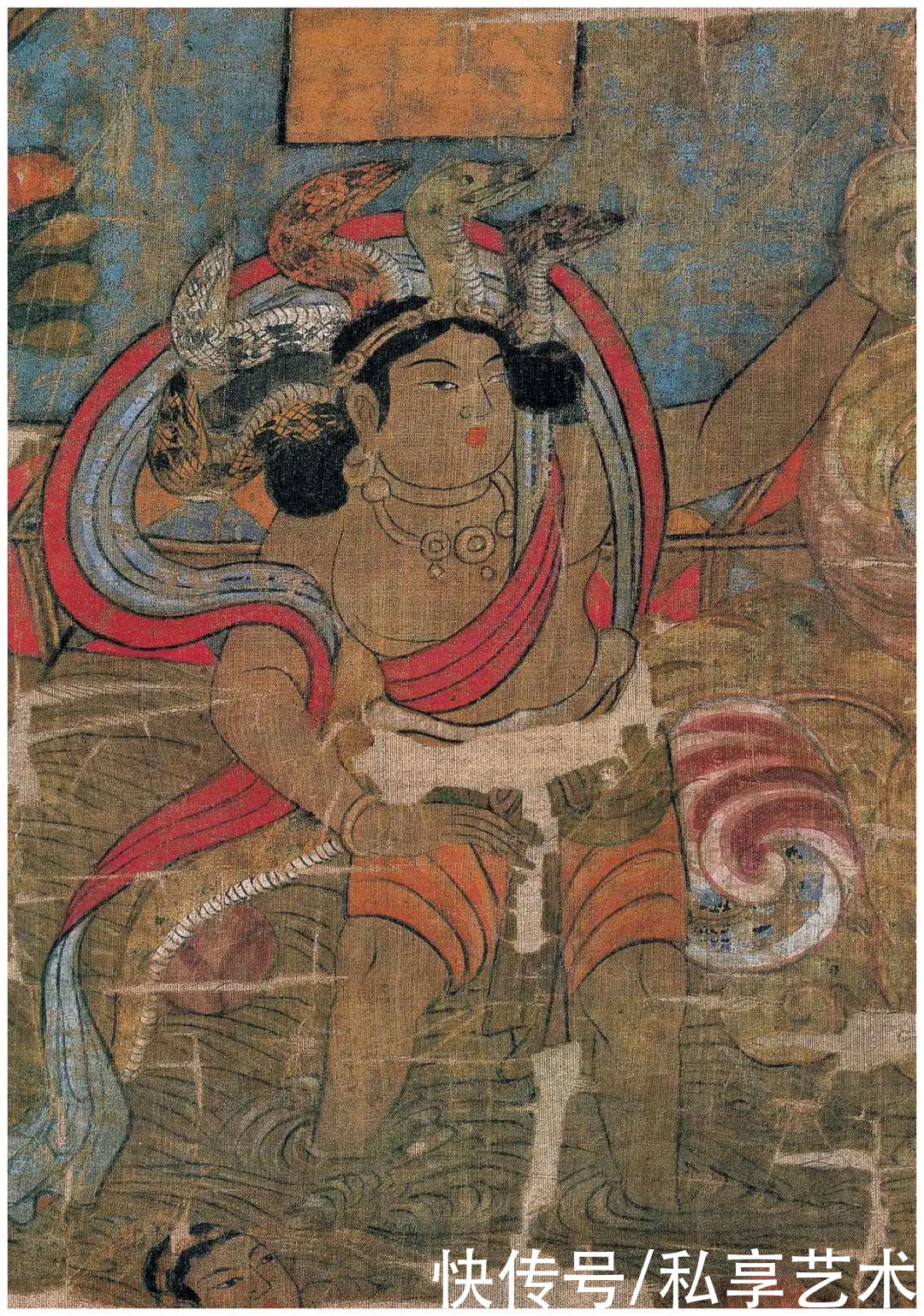

千手千眼观世音菩萨图(局部,龙王)

我国的佛像最早可追溯到东汉末年,其时佛教刚刚传入中土,成熟的佛像仪轨还未能普及,所以往往只是按照一般的神仙形象来塑造,其姿态、衣纹的刻画手段与两汉画像石相似。真正意义上使佛陀造像初具规模是在五胡十六国时期。而之后随着南北朝佛事大兴,石窟造像的风气愈加兴盛,佛像制作也步入了有史以来的第一个高峰期。很明显,这一时代虽受到了外域佛像范本及其艺术手法的影响,但无疑也表现出本土的时代文化特征。如许多佛像的体貌容姿大有“秀骨清像”的名士风度便十分地耐人寻味。作为中国佛教造像史上的巅峰,唐代则实现了宗教性与现世性的统一,达到立足本土传统与兼取外来风格的圆融境界。证之于本套丛书所收录的敦煌遗画,虽然佛像不比菩萨像体现得那么充分——佛像重在内在的智慧力量,外在形象一般须遵循严格的仪轨,依旧是螺发、白毫、肉髻的神圣特征,然而面相圆润丰腴,表情慈悲静穆,姿态雍容洒脱,较之前代无疑多了几分世间的人情味与亲近感。

炽盛光佛及五星图(局部,土星)

本书分为佛与菩萨两部分。佛画中《树下说法图》是敦煌藏经洞中创作年代最早、保存状态最完好的一件作品。其中不论主尊、胁侍菩萨,还是女供养人的勾勒和敷色都十分细腻,特别是六位比丘弟子的表情刻画得极为生动,是敦煌遗画中不可多得的精品。关于《炽盛光佛及五星图》,同样的题材出现在千佛洞Ch.VⅢ洞窟甬道南壁的壁画上,尺幅和场面更为宏大。读者不妨将两者做一对比,定然会对因不同材质而限定的绘制技法有所理解。《释迦瑞相图》带有浓厚的犍陀罗风格,虽为断片,但细密劲健的勾线足以让我们领略到当年“曹衣出水”的风采。书中《阿弥陀·八大菩萨图》《千手千眼观世音菩萨图》均属于曼荼罗类型的作品,即依照一定的佛典仪轨而绘制,供修行者借相悟体、修持密法之用。

弥勒佛、文殊普贤菩萨图(局部,文殊菩萨)

上面是对本册作品的一个大致说明。接下来,让我们放宽视野,针对整个敦煌遗画,简要述说几句关于供养人的话题。第一,大量保存完好的供养题记文字对读者考察敦煌遗画的创作背景是一个极好的途径。通过题记,我们不仅能看出遗画的主要供养者是俗家信众,而且多为中下级官吏及普通信众,这与敦煌石窟造像者的身份有很大的区别。石窟造像,只有世家大族或上层官吏才能支撑起巨大的开支,对于一般人而言,绢本、麻本、纸本之类耗资较低的绘画作品无疑是比较现实的供养形式。读者还不妨留意,大凡既绘有供养人又题写发愿文字的作品大多水平较高,材质也较为精良。这说明此类作品应事先交由画工,按照供养人的意愿专门绘制。而一些并未题写发愿文字,且没有供养人形象的作品多是这样的情形:画工提前制作好一批作品,专门应对信众临时供养的需求。第二,解读供养题记可以进一步印证敦煌遗画的创作意图,即或为亡人追福,早日脱离三涂恶道,往生极乐净土;或为生者祈福,永保平安。不仅如此,题记中还提示出了当时信众的信仰状况,如观音信仰、地藏十王信仰等。第三,遗画中供养人的形象多为写真画像,这为研究唐、五代时期的服饰演变、审美风气无疑提供了极为珍贵的图像材料。

文章来源:《艺术研究》 网址: http://www.ysyjzz.cn/zonghexinwen/2021/0815/1777.html